リバーバレーションの目次はどのように作成されるのか?

リバーバレーション(reverberation)とは、音が壁や床などの表面で反射し、複数回反射してから聴取者に到達する現象のことを指します。

リバーバレーションは、音の広がりや厚みを感じさせる効果を持ち、音楽や音声の録音や再生において重要な要素となります。

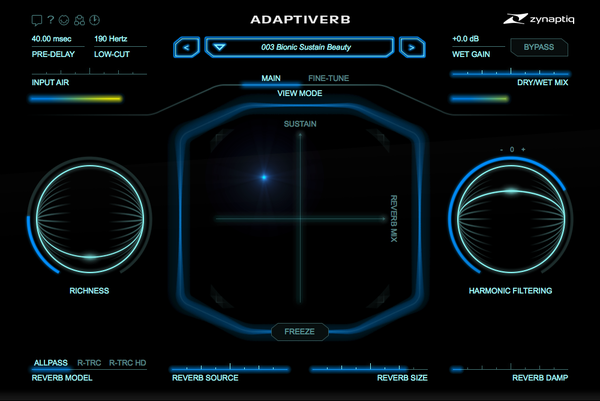

リバーバレーションの目次は、リバーバレーションの程度や質感を調節するためのパラメータやコントロールが含まれることが一般的です。

具体的には、残響時間や反射音の初期遅延時間、反射音の遅延時間分布、反射音の吸収率などが挙げられます。

リバーバレーションの目次は、主にリバーバレーションエフェクトのプラグインや機器の操作画面に表示され、ユーザーがこれらのパラメータを調整することで音のリバーバレーションをコントロールできるようになっています。

一般的なリバーバレーションエフェクトには、ハイパスフィルター、ローパスフィルター、プリディレイ、エルゴーロール、ディケイ、プリディレイエンハンス、モジュレーション、ドライ/ウェットバランスなどのパラメータが含まれ、これらを適切に調節することで自然なリバーバレーションを得ることができます。

リバーバレーションの目次は、一般的に音響工学や心理音響学などの研究に基づいて作成されています。

音響工学では、部屋の形状や素材、音源と受聴者の位置関係などを考慮してリバーバレーションを再現する手法が研究されており、それに基づいてリバーバレーションエフェクトのパラメータが設計されています。

心理音響学では、人間の聴覚特性や音に対する感じ方に関する研究が活用されており、リバーバレーションの質感や自然さを評価する基準が設定されています。

リバーバレーションの目次は、音楽や映像制作、スタジオ録音などの現場で広く使用されており、緻密な調整が求められます。

リバーバレーションの目次を理解し、適切に操作することで、より魅力的な音響表現が可能となります。

なぜ記事のタイトルが重要なのか?

リバーバレーションは、音の反射や残響のことを指します。

音が壁や床などの表面に当たって反射し、複数の音が混ざり合ったり、残響が生じたりする現象です。

リバーバレーションは、音楽や映像制作、ライブパフォーマンスなど様々な分野で重要な要素として取り扱われています。

記事のタイトルが重要な理由について考えると、まず最初に挙げられるのは情報伝達の効果的な手段としての役割です。

タイトルは読者に記事の内容やテーマを短くわかりやすく伝えるための重要な要素です。

読者はタイトルを見て、その記事が自分の関心事に関連しているかどうかを判断し、記事を読むかどうかを決定することがあります。

そのため、タイトルが魅力的で興味を引くものでなければ、読者の注意を引くことができず、記事の伝達効果が低下してしまう可能性があります。

根拠として、心理学の観点から言えば、人間は情報を処理する能力に限りがあるという考え方があります。

そのため、情報が過多な場合や理解しにくい情報が提供された場合、人は情報処理を避ける傾向があります。

タイトルが十分に魅力的でわかりやすいものであれば、読者の注意を引き付けて記事を読む動機を高めることができます。

逆に、タイトルが退屈で何を伝えているかが分かりにくいものであれば、読者は関心を持たずにスルーしてしまう可能性が高くなります。

また、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも、タイトルは非常に重要な要素です。

インターネット上で情報を検索する際、多くの人は検索エンジンの検索結果から適切な情報を見つけようとします。

この際、検索エンジンはページのタイトルを重要な指標として利用しており、タイトルに含まれるキーワードや検索ワードの適合度が検索順位に影響を与えることが知られています。

そのため、タイトルが適切で魅力的なものであれば、SEOの観点からも有利になることが期待されます。

さらに、SNSなどの情報共有サイトやメディアでも、タイトルは記事のシェアや閲覧数に大きな影響を与える可能性があります。

SNS上では情報が瞬時に広まるため、タイトルが魅力的で興味を引くものであれば、多くの人に情報が届く機会が増えるでしょう。

一方、タイトルが魅力に欠けたり、伝わりにくいものであれば、情報が拡散される機会が低下する可能性が高いです。

総合すると、記事のタイトルが重要なのは、情報伝達の効果的な手段としての役割だけでなく、心理学的な観点やSEOの観点、SNSや情報共有メディアの観点からも考えると、その重要性が理解できます。

そのため、記事制作や情報発信を行う際には、タイトルの選定にも十分な時間と労力をかけ、読者や視聴者の注意を引き付ける工夫をすることが重要だと言えるでしょう。

コンテンツの内容を魅力的にするポイントは何か?

リバーバレーション(リバーブ)は音楽や映像制作などで重要なエフェクトの一つであり、コンテンツの魅力を高めるために利用されることが多いです。

リバーバレーションは、空間を模擬した音響効果であり、音源が反射や反響を繰り返すことで音の広がりや立体感を演出します。

リバーバレーションを効果的に使用することで、コンテンツに臨場感や深みを与えることができます。

リバーバレーションを魅力的にするポイントはいくつかありますが、まず重要なのは適切な設定による空間表現です。

リバーバレーションのパラメーター(反射数、定常音、ディケイ時間など)を適切に設定することで、リアルな空間表現を実現することができます。

例えば、大きなホールでの演奏を表現する場合は、ディケイ時間を長くし、反射数を増やすことで広がりのある音場を再現することができます。

逆に、密閉された小さな空間を表現する場合は、ディケイ時間を短くして残響を抑えることで、よりクリアーな音場を実現することができます。

次に、リバーバレーションを使う際の音楽や映像のコンテンツに合わせた適切な設定が重要です。

例えば、アコースティックな音楽の場合は自然な残音感を残し、逆にエレクトリックな音楽の場合は残音を少なくしてよりクリアーな音色を演出することが大切です。

映像制作の場合も、シーンやストーリーに合わせてリバーバレーションの設定を変えることで、視聴者により臨場感のある映像体験を提供することができます。

さらに、リバーバレーションを魅力的にするためには、適切な音源の位置や方向性、音場の広がり方なども考慮する必要があります。

音源の位置や方向性を考慮することで、よりリアルな音場再現が可能となり、臨場感を高めることができます。

また、音場の広がり方を工夫することで、コンテンツ全体に統一感や奥行きを与えることができます。

以上のポイントを踏まえると、リバーバレーションを魅力的にするためには、適切な設定や音源の位置、コンテンツに合わせた設定が重要であると言えます。

これらのポイントを考慮することで、より臨場感や深みのあるコンテンツを制作することができます。

リバーバレーションを効果的に活用することで、コンテンツの魅力を高めることができるので、ぜひ活用してみてください。

読者の関心を引くための見出しの工夫方法は?

リバーバレーションに関する質問を承ります。

読者の関心を引くための見出しの工夫方法について具体的なポイントや視点について解説いたします。

まず、リバーバレーションとは音響効果の一つであり、音が部屋内で反射し、複数の反射音が相互作用することで生じる残響音のことを指します。

このリバーバレーションに関する知識や興味を持ってもらうためには、見出しに工夫を凝らすことが重要です。

アプローチのポイント

リバーバレーションの魅力を伝えるためには、以下のようなアプローチが効果的です。

– 現象の説明 リバーバレーションがどのように発生するのか、どのような影響を与えるのかをわかりやすく解説。

– 応用例の紹介 音楽業界や映像制作、実際の生活などでのリバーバレーションの活用例を紹介。

– 最新技術の紹介 最新のリバーバレーション技術や研究動向について取り上げる。

視点の切り口

見出しの工夫方法として、以下の視点を取り入れることが有効です。

– 驚きや興味を引く表現 例えば、「部屋を超える音楽体験!リバーバレーションの魅力とは?」など。

– 実用的な情報提供 例えば、「部屋の形や大きさで音場が変わる?

リバーバレーションの秘密に迫る!」など。

– 著名人や専門家の声を取り入れる 例えば、「音響エンジニアが語る!リバーバレーションの奥深い世界」といった見出し。

根拠

リバーバレーションに関する知識や興味を持つ背景として、音楽や映像制作、ライブハウスや劇場での音響設計などが挙げられます。

人間の耳や感覚に影響を与えるリバーバレーションは、音楽や映像作品の臨場感や魅力を高める重要な要素として広く認知されています。

以上が、リバーバレーションに関する質問における読者の関心を引くための見出しの工夫方法や根拠についての解説となります。

詳細な説明が必要でしたら、お知らせください。

目次の順序や構成を考える際に気を付けるべきポイントは?

リバーバレーションに関する質問をいただきありがとうございます。

目次の順序や構成を考える際に気を付けるべきポイントについて詳しく説明します。

目次の目的を明確にする

まず、目次の目的を明確にすることが重要です。

目次は読者が情報を素早く見つけるための道しるべとなるため、必要な情報を的確に伝えることが求められます。

目次が読者にとって使いやすいものであるかどうかを常に意識しましょう。

ロジカルな順序で構成する

目次は論理的な流れで構成することが重要です。

例えば、章立てや項目の並びは、問題提起や解決策の流れに沿っているかどうかを考える必要があります。

読者がスムーズに理解できるように、順序を考慮して構成しましょう。

グルーピングして整理する

関連する内容をグループ化して整理することで、読者が情報を追いやすくなります。

類似したトピックやテーマをまとめて表現することで、情報の整理がしやすくなります。

また、見出しやサブタイトルを活用して、情報を階層的に整理することも有効です。

視覚的に分かりやすくする

目次は視覚的に分かりやすくすることが大切です。

見出しやフォントのサイズ、色分けなどを活用して重要な項目を強調し、整理された構成を示すことで、読者が情報を素早く把握できるように工夫しましょう。

以上が目次の順序や構成を考える際に気を付けるべきポイントです。

これらのポイントを意識することで、読者にとって使いやすい目次を作成することができます。

根拠としては、読者の認知心理や情報処理の観点から、情報の整理や構成が重要であると言われています。

例えば、ヒューリスティックスや心理学的な実験から、人間は情報を階層的に整理しやすい傾向があることが示唆されています。

そのため、目次をロジカルな流れやグルーピングで構成することで、読者が情報を理解しやすくなると考えられます。

以上、目次の順序や構成に関するポイントと根拠についてお伝えしました。

ご参考になれば幸いです。

【要約】

リバーバレーションは、音が壁や床などの表面で反射し、複数回反射してから聴取者に到達する現象です。残響時間や反射音の初期遅延時間、反射音の遅延時間分布、反射音の吸収率などのパラメータを調整することで、音のリバーバレーションをコントロールできます。